1845年,巴尔扎克写过一部短篇小说,叫《无名的杰作》。小说中讲到,年轻艺术家普桑去拜访一位老大师,他得知大师十年来一直在秘密创作一幅终极的完美杰作,却秘不示人。当普桑费尽心机终于见到这件作品的时候,他惊讶地发现,画布上只是一片混乱与虚无。这位大师在十年间沉湎于自己完美的想象,画布上却一片狼籍,一无所是。这篇小说是一个难以索解的寓言,我从中读出的不是对完美主义的反讽,也不仅是悲怆的崇高,而是一种本质性的隐喻。巴尔扎特小说中的老大师从一片混乱的线条和颜料中,看到了他的缪斯,这完全是现代绘画的一个隐喻--真正的缪斯并非存在于绘画的对象或主题,而是存在于绘画的媒介性本身。老大师的心灵投射和自我想象近乎疯狂,但那隐藏在工作室深处的混沌一片、不可辨认的画布,却是艺术工作的终极秘密--那是来自乌有乡的消息,是存在的雪泥鸿爪,是不可见之域的示现。

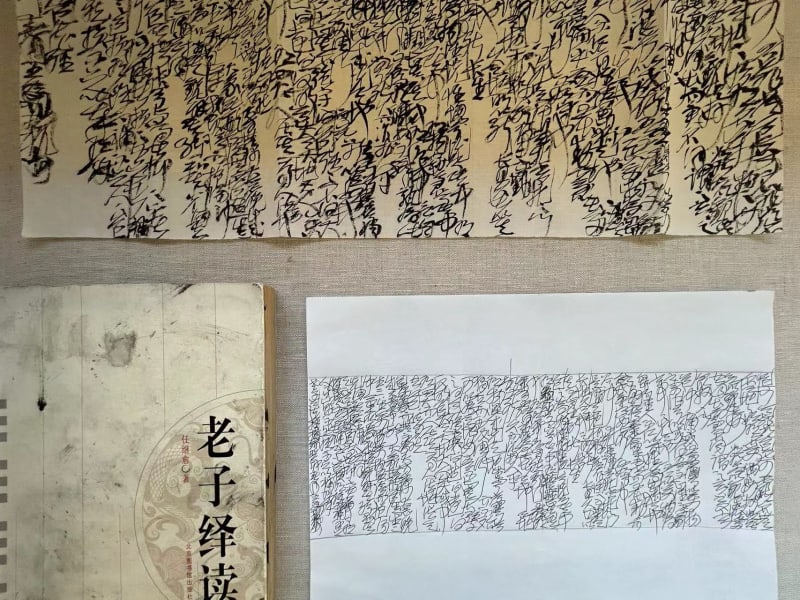

王冬龄先生的"乱书"可以视作巴尔扎克这一隐喻的中国式回响,在其中,我们感知到的是秩序与混沌、无际与无常、万端与无端的辩证之迹象。

众所周知,中国书法与汉字之间的粘连度极为紧密,这导致了书法这一独特文化和艺术形式的产生。如同巴克森德尔所说:"书法是联通文字和视觉两个文化系统的桥梁"。书法之"象"根植于文字之"形"。书法需要辩识和阅读,尽管它同时也是"象",是视觉品鉴和凝视观赏的对象。书法是二维平面上的三维运动,同时又是时间中笔笔生发的演历,所以也可以说书法是四维的,若再加上声与义,书法就是名符其实的"高维创作",在迹与象、意与态之间相互激荡。

视觉与语言彼此激荡,文字与书写相互焕发,这是中国文化最为独特动人之处。作为书写的书法,是在时间中逐步显现、释放、生长出来的,书写者于日积月累的书写中熟极而流,惟流动而变化生焉,惟变化而快意生焉。书到快意酣畅之际,信笔游疆,无理而生趣,笔笔生发,恍惚以成象;诸般形容迹象随机而生,不可预计,亦不可复现。

乱即是混沌,与秩序相对。古希腊人的宇宙或世界(cosmos)首先是有秩序的,没有秩序就无所谓世界。而在以老子《道德经》为代表的中国古典智慧里,有和无、混沌与秩序是相伴相生、相辅相成的辩证之两端。"乱者,治也",这是反训之义。乱书,书乱,是对书法中"法"之秩序的扰乱与抗争,乱书由此开辟出一个自由开放的混沌空间:乱书非字,脱离了文字,书写的意义变得不可读解,书写的状态成为核心;乱书非书,脱离了书之法(方法与法度),书写成为单纯的行动,书写的动作成为核心;乱书非象,脱离了一切可以依托的物象和所有可以把握的意象,书写成为单纯的墨迹、痕迹与踪迹,书写的身体性和情意姿态成为一切的核心。"乱书"中凝结的是行动,动而暂停,则动状犹在,动意犹存。此行动之状态,正在意兴飞扬之际的舞之蹈之--书乱之要,在于写得沉醉,写得气象淋漓,写得销魂荡魄。在这混沌与秩序辩证生发的书写状态中,书家浑然忘我却又自在自得。

老子《道德经》云:"恍兮惚兮,其中有象;惚兮恍兮,其中有物"。在我的理解中,王冬龄先生的乱书,其终极目标是归零。在破除了字、书、象这三重挂碍之后,乱书通向一种演历,一种原始性的mimesis,以乱书、书乱去模拟、演历仓颉造字之际的变幻万端和一片混茫。

从归一而至于归零,由万端而至于无端,自莫名而臻于无名--"乱书"之道,通往无名之象,有迹而无形,这正相应于伟大的剑桥物理学家霍金所描述的宇宙大爆炸之际的鸿蒙景象。